Piccole mani

Non so ancora oggi, dopo un anno, quando ripenso a quel giorno, sdraiata su questo letto troppo grande, non so ancora come sia potuto accadere tutto ciò. Eppure rivivo quei 6 mesi giorno dopo giorno, ora dopo ora.

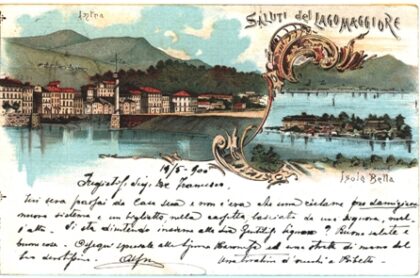

Appena sbarcato a Intra dal traghetto, Franco aveva posteggiato velocemente la macchina, come se avesse avuto una fretta del diavolo. Io no. Io, per la solita dannata intuizione di noi donne, non avevo premura di giungere all’appuntamento col destino.

Franco aveva spento il motore, era sceso dalla macchina e mi aveva aperto la portiera più per sollecitarmi a scendere, che non per un gesto di antica cavalleria. Io indugiavo all’interno dell’automobile indolente, rintanata come in un confortevole rifugio, per scacciare quella spiacevole sensazione che s’era sottilmente insinuata in me fin da quando eravamo partiti da Milano: non m’aveva più abbandonata, anzi, era lentamente cresciuta con il traghetto che avanzava lento sulle onde del lago Maggiore, fendendole inesorabile, una dopo l’altra, avanti e poi ancora avanti, con un incedere indolente ma inarrestabile spinto dal destino, come il vento che sfoglia le pagine di un libro già scritto, fino a fermarsi sull’ultima, perché oltre non si può andare.

“Sono sei mesi proprio oggi che è iniziato il nostro incontro” – mi aveva detto Franco prima di partire –“e dobbiamo tornare là dove ci siamo baciati per la prima volta, là dove tutto ha avuto principio. Non è stupida romanticheria, è semplicemente voler rendere doveroso omaggio al posto che ha visto lo sbocciare del nostro amore ed esprimergli tutta la nostra gratitudine. Non sei d’accordo?” M’aveva fatto la domanda, è ben vero, ma quella era una di quelle domande che si fanno senza aspettare la risposta, specie se non è quella gradita.

“Sei mesi” – aveva detto Franco. Mi sembrò impossibile che fossero già passati sei interi mesi, mesi durante i quali le nostre vite s’erano intrecciate, inizialmente quasi per gioco, un gioco iniziato con un semplice bacio che c’eravamo scambiati nel porto vecchio di Intra, sotto la secolare bianca colonna che ne custodisce da cento anni severa ma materna al tempo stesso l’imboccatura e chissà quanti baci avrà visto scambiarsi sotto di lei, baci destinati a sparire tra le onde del lago.

In quel giorno eravamo entrambi a Intra, dove io non ero mai stata, per motivi di lavoro: dovevamo eseguire un’ispezione in una filiale del Banco di Roma comandato dalla sede centrale di Milano, ove lavoravamo entrambi; caso volle che la filiale da controllare fosse proprio nella città ove Franco era nato e quindi riuscì facilmente a farsi affidare quell’incarico così delicato, confidando nella conoscenza della mentalità dei suoi compaesani, anche se ormai erano anni che per i casi della vita era assente dalla sua città natale.

Io, trentenne neo assunta alla mia seconda esperienza lavorativa, ero stata inserita alle dirette dipendenze di Franco, stimato ed esperto funzionario di banca, per cui per quella delicata missione eravamo stati mandati entrambi, lui per la sua serietà professionale e competenza indiscussa, io per imparare quel tipo particolare di lavoro apprendendolo direttamente sul campo da uno specialista in materia.

Il rapporto di lavoro tra me e Franco era stato sempre corretto, improntato alla massima serietà: pur lavorando gomito a gomito, eravamo distanti, quasi distaccati, senza concedere nulla ad una confidenza che potesse essere anche semplicemente amichevole, in quanto l’aria tra il pedante e l’autoritario di Franco, nonché i suoi capelli brizzolati, scoraggiavano in me sul nascere ogni possibile familiarità.

Dunque avevamo passato un’intera settimana in quella cittadina dalle atmosfere così particolari, immersi totalmente in giornate che non finivano mai nel nostro delicato e difficile lavoro, alloggiando all’hotel Intra, da dove si vede sorgere il sole dai monti lombardi e colorare poco per volta le acque di rosa prima e d’azzurro poi.

Ogni tanto, porgendogli una pratica, la mano di Franco indugiava forse un poco troppo nella mia, che non sempre era così pronta a liberarsi da quel contatto fortuito. Ma forse non era fortuito il contatto della sua gamba sulla mia, quando dovevamo avvicinare le sedie per leggere gli stessi fogli; sembrava quasi che le gambe si parlassero con un linguaggio tanto muto, quanto significativo, a volte si aveva addirittura l’impressione che si cercassero, che lanciassero messaggi in codice, nemmeno troppo misteriosi, che dalle gambe salivano fin nei nostri corpi, annidandosi subdolamente, reclamando forse altro; a volte, stupiti per il contatto, sollevavamo assieme la testa, i nostri sguardi si incrociavano interrogativi, entrambi arrossivamo un poco, come sorpresi a fare ciò che non si doveva fare, senza capire bene quale dovesse essere il limite invalicabile tra colleghi di lavoro.

“Non avevo mai notato i tuoi occhi verdi, così grandi, così intensi quando mi guardi” – mi disse Franco il giovedì, in una delle innumerevoli volte che ormai i nostri sguardi s’incrociavano. Era la prima volta che Franco si rivolgeva a me dandomi confidenzialmente del tu e la cosa, dopo la sorpresa iniziale, mi aveva fatto piacere, come se fosse stata una cosa del tutto naturale. Con una mano stavo passandogli una pratica, ma lui trascurò i fogli, prendendo con le sue due mani l’altra mia libera, che giaceva sul tavolo inerte ed invitante, come aspettando le sue in una muta speranza. Notai delle dita lunghe, sottili, fatte apposta per stringere le mie mani piuttosto minute. Le due mani di lui si adattarono perfettamente alla mia, sembravano fatte apposta per stringerla, piccola mano che sparì dentro quella stretta, come trovando un riparo accogliente ricercato da tempo, un caldo nido ove riposare fuori dal mondo. La mia mano rimase a lungo rincantucciata in quelle di Franco, sembrava quasi che fosse lì da sempre, tanto vi si trovava bene.

Quella sera andammo a cena in un ristorantino sul lungo lago, parlammo meccanicamente di cose di lavoro, che nemmeno ascoltavamo. Ben altre erano le parole che ci scambiavamo con gli sguardi. Il venerdì avevamo terminato il lavoro, ma rimanevano da scrivere i verbali, per cui Franco decise di fermarsi a Intra anche il sabato mattino, prima di rientrare a Milano. La sera, prima di cena, Franco mi prese amichevolmente la mano e mi disse: “vieni, ti porto in un posto che per me è molto importante” e senza aspettare la risposta, dando per scontato il mio assenso, mi condusse al porto vecchio. Io lo seguii docilmente, quella mano mi sembrava una solida ancora alla quale stare aggrappata in un turbolento mare nel quale stavo navigando, piccola imbarcazione senza bussola, col timone rotto e senza una chiara meta. Percorremmo tutta la grande arcata del muraglione di granito del porto, arcata, che come una premurosa madre, abbraccia sicura le imbarcazioni che trovano riparo nel suo seno, giorno e notte, estate e inverno, con il vento e con la bonaccia, madre protettrice ed amorosa. Lo percorremmo tutto, mano nella mano, anche se forse entrambi non avevamo più l’età per camminare così, suscitando infatti la curiosità e la perplessità di più di una delle persone che sempre stazionano sfaccendate attorno ai porti di lago o di mare, con l’unica preoccupazione di occuparsi delle cose degli altri. Ma non ce ne davamo per intesi, non ce ne accorgevamo nemmeno: forse inconsciamente stavamo già camminando in un mondo parallelo tutto nostro, in cui non v’era posto per nessun altro.

Come giungemmo alla fine del grande muraglione, Franco, con un’agilità insospettata, si sedette con slancio su di esso un poco infantilmente, appoggiando la schiena proprio contro la colonna del porto: mi porse entrambe le mani e m’aiutò a salire accanto a lui.

Il sole era ancora alto in quel cielo azzurro che non avrei mai dimenticato, rivedo ancora e ancora quel bianco gabbiano che continuava a volare attorno a noi, garrendo stridulo, forse per incoraggiarci, forse per metterci sull’avviso, chissà quante storie come la nostra aveva già visto, lui ne conosceva già la conclusione. La pietra su cui c’eravamo seduti emanava un calore accogliente, ma ancora più accoglienti furono le braccia di Carlo: salita sul muraglione, m’ero accoccolata tra le sue gambe, infine avevo appoggiato la schiena sul suo petto; Franco afferrò con forza le mie mani: mi sembrò solo in quel momento che non mi servissero ad altro che ad essere tenute dalle sue; eravamo entrati in una grande consapevole intimità, eppure non era successo ancora niente o forse tutto ciò che doveva succedere era già successo, era già inciso in quel cielo azzurro, era inciso nel granito della colonna, lo stava già gridando parola dopo parola quel bianco gabbiano, e bisognava solo avere il coraggio di trascriverlo nero su bianco sul grande libro della vita.

“Vedi” – mi disse Franco o forse solo sussurrò, perché la sua bocca era vicinissima al mio capo, era talmente vicina che ogni tanto afferrava dolcemente con le sue labbra i miei capelli tirandoli in disparte – “vedi, io da bambino venivo qui a fare il bagno, con i miei amici. Ci tuffavamo proprio da qui e facevamo a gara a chi restava sott’acqua per più tempo. Sfidavamo da incoscienti il destino. C’è sempre andata bene. O forse il destino non ci voleva ancora incontrare. Tutti noi abbiamo un destino scritto, abbiamo appuntamenti importanti con cose che neppure possiamo immaginare, ma non si possono evitare, anzi, quando capitano, bisogna correre loro incontro”.

Per me non erano poi così importanti le cose che Franco mi diceva, vicende d’un mondo tutto sommato a me estraneo e anche lontano dai miei anni: non lo sapevo esattamente, ma i capelli brizzolati di Franco dicevano chiaramente che doveva avere un buon numero di anni più di me; sentivo però che erano importanti non tanto le vicende in sé, quanto il fatto che lui sentisse il bisogno di raccontare tali cose, di aprire il suo animo ai ricordi, come per liberare una necessità repressa da chissà quanto tempo, di dirle a me.

Arrovesciai la testa verso di lui, lo guardai e gli sorrisi. Franco ricambiò lo sguardo, le parole divennero sussurro e poi bisbiglio e poi la sua bocca si avvicinò alla mia, silente ma avida, impaziente; mi baciò. Lo baciai.

Il bianco gabbiano volò lontano, verso il sole. Silenzioso. Sembrava scuotesse il capo.

Ed ora eravamo lì, dopo sei mesi, a ripercorre lo stesso muraglione di allora mano nella mano: Franco quasi mi trascinava, a volte strattonandomi perché avanzavo molto recalcitrante verso quell’appuntamento che ormai ero certa che avrebbe segnato la fine della nostra impossibile storia d’ amore. Quella strana sensazione di disagio che m’aveva pervaso fin dal mattino, ora stava assumendo contorni sempre più precisi e io leggevo sempre più velocemente le ultime pagine del libro del nostro incontro. Ora sapevo tutto, ero arrivata alle ultime righe dell’ultima pagina.

Sei mesi sono molti o sono pochi, secondo i punti di vista e secondo soprattutto di che cosa li si riempie: noi li avevamo riempiti freneticamente di mille momenti d’un amore crescente e travolgente, d’un amore totalizzante che ci aveva rapiti anima e corpo, che ci aveva fatto precipitare perduti in voragini senza fine, salvo poi trovare sul fondo, ove trovavamo pace, verdi prati fioriti: spossati e senza fiato, avevamo l’unico desiderio di tornare a precipitare. Sapevamo bene che il nostro era un amore impossibile, senza futuro, per questo lo avevamo costruito su tanti oggi, senza chiederci quando gli stessi sarebbero finiti iniziando a divenire il domani che non era per noi.

Sapevamo che o prima o poi sarebbe giunto il giorno dell’addio, ogni volta che ci incontravamo, prima di abbracciarci perdutamente, come se fosse stata l’ultima volta, come se quell’oggi fosse stato già il domani, ci scrutavamo negli occhi, per capire se quel giorno fosse giunto o meno, leggendo con sollievo nello sguardo dell’altro ancora tanta voglia di fermare il tempo, ma il tempo passa e va.

Giungemmo alla fine del muraglione, Franco si sedette contro la colonna, come la prima volta, ma io rimasi immobile, come sull’attenti, davanti a lui. “Non ricordi?” – mi chiese un poco stupito, con la voce quasi alterata, con una leggera aria di rimprovero – “come eravamo seduti l’altra volta? Tu eri reclinata su di me, la tua schiena contro il mio petto, che già ansimava per te”.

Ma io rimasi immobile e Franco fu costretto a scendere dal muraglione e ad accostarsi a me. Il disco del nostro amore iniziava a stonare, forse il disco aveva girato sempre a 78 giri ed ora rallentava, girava alla velocità normale d’un normalissimo 45 giri e la musica non era più una sinfonia ma una musichetta balneare, colonna sonora d’una qualsiasi scappatella da dimenticare dopo una vacanza al mare al ritorno in città.

Franco abbozzò un sorriso, come per perdonare la mia dimenticanza di quei momenti, che invece avevano marchiato tutto il mio animo per sempre, mi venne di fronte, per cercare di riesumare comunque quel giorno di soli sei mesi prima; mascherando l’evidente delusione, accostò le sue labbra alle mie: mi baciò, non lo baciai. Posi un dito tremante tra le nostre bocche che tremavano ancora di più, evitandone il contatto, che forse mi avrebbe nuovamente travolto, dito come saracinesca di ferro che calò tra i nostri cuori.

Non so ancora oggi, dopo un anno da quel giorno, sdraiata su questo letto troppo grande senza Franco, con accanto mio marito che dorme e non riesce a riempirlo, gli occhi sbarrati nell’ennesima notte buia priva di sonno, non so ancora oggi perché feci quel gesto, perché dissi: “qui è iniziata, e qui deve finire. Ma, tesoro, termina la storia, non il nostro amore, perché proprio oggi, qui, in questo momento, ti amo come non mai, ti voglio come non mai. Ma qui iniziò, e qui deve finire. Questo amore nostro, così grande, non conoscerà l’onta del declino, non se lo merita, non ce lo meritiamo. Vivrà per sempre, ma per poterlo fare vivere per sempre, qui deve finire”.

Franco, Franco! Le mie mani sono rimaste da quel giorno abbandonate, non c’è stato più nessuna mano dalle dita sottili che fosse abbastanza grande per riuscire a contenerle in una stretta d’amore. Eppure sono piccole, Dio, come sono piccole le mie mani.

Liborio Rinaldi